Registrierung zur E-Mail-Benachrichtigung

Anmeldung zur kostenlosen TV-Termin-Benachrichtigung für

- E-Mail-Adresse

- Für eine vollständige und rechtzeitige Benachrichtigung übernehmen wir keine Garantie.

- Fragen & Antworten

Du sollst deine Frau ehren

(Du skal ære din hustru) DK, 1925

5 Fans- Wertung0 33901noch keine Wertungeigene: -

Filminfos

Viktor Frandsen ist das, was man getrost einen "Kotzbrocken" nennen darf: Er nutzt jede Gelegenheit, um seine Frau Ida zu demütigen. Da nimmt die alte Nanny Mads das Heft in die Hand, schickt die enervierte Gattin zur Erholung zu ihrer Mutter und organisiert den Haushalt neu. Die Umerziehung dauert einen guten Monat, und bald lernt Viktor spülen, Schuhe putzen, Babywickeln und vor allem: seine Frau zu schätzen. Der wohl organisierte Alltag der Familie wird behutsam, mit Konzentration aufs Wesentliche und sensibilisiertem Blick auf die zentralen Figuren der Geschichte in Szene gesetzt. Das Wesentliche ist für Dreyer stets der Mensch und dementsprechend spielt die gesamte Handlung, von sparsamen Außenaufnahmen abgesehen, in der kleinen Wohnung der Familie. Im intimen Rahmen eines Kammerspiels, mit Beschränkung auf wenige Handlungsräume in überschaubarer Zeitspanne, konzentriert sich Dreyer ganz auf die Konflikte der Figuren, wodurch eine sehr dichte und ergreifende Atmosphäre entsteht. Um diese spezielle Nähe zu den gezeigten Figuren optimal gestalten zu können, entwarf Dreyer für "Du sollst deine Frau ehren" extra Studiobauten mit mobilen Wänden, die es ermöglichen, dass die Kamera sich nie mehr als vier Meter von den Darstellern entfernt und durch die beweglichen Wände des Studios zudem jeden möglichen Standpunkt einnehmen kann. Dreyer visualisiert das Innenleben der Figuren durch Reduktion: Viele Halbnah- und Nah-Einstellungen erlauben den Darstellern ein zurückhaltendes Spiel, das wie durch eine Lochkamera, gesoftet mit Irisblenden, aufgenommen ist. Geradezu dramatisch wirken in diesem Setting statischer Naheinstellungen die wenigen Kamerafahrten. Das Interieur der kleinbürgerlichen Wohnung ist mit zahlreichen symbolträchtigen Details ausgestattet, die die Probleme und Eigenarten der Familie gegenständlich reflektieren, wie etwa die Wanduhr, die erst dann wieder zu schlagen beginnt, als die Seele des Hauses, Ida, zurückkehrt. Der enorme Erfolg des hoffnungsvollen Alltagsdramas konnte vor allem in Frankreich verzeichnet werden und ebnete für Dreyer den Weg zur Realisierung der Verfilmung von "La passion de Jeanne d'Arc" (1928), der heute zu den bedeutendsten Filmwerken der gesamten Filmgeschichte gezählt wird.

(arte)

Daten

Länge: ca. 107 min.

| Original-Kinostart | Mo, 05.10.1925 (DK) |

| Originalsprache: | Dänisch |

Kostenlose Start- und Streambenachrichtigung:

Cast & Crew

![Johannes Meyer]()

![Astrid Holm]()

![Mathilde Nielsen]()

![Karin Nellemose]()

![Clara Schönfeld]()

![Johannes Nielsen]()

![Clara Schønfeld]()

![Petrine Sonne]()

![Aage Hoffman]()

![Byril Harvig]()

![Viggo Lindstrøm]()

![Aage Schmidt]()

![Vilhelm Petersen]()

- Regie: Carl Theodor Dreyer

- Drehbuch: Carl Theodor Dreyer, Svend Rindom

- Musik: Lars Fjeldmose

- Kamera: George Schnéevoigt

- Schnitt: Carl Theodor Dreyer

im Fernsehen

In Kürze:

Keine TV-Termine in den nächsten Wochen.

Ich möchte vor dem nächsten TV-Termin kostenlos per E-Mail benachrichtigt werden:

DVDs, Blu-ray-Discs, Bücher

DVDs/Blu-ray-Discs

Soundtracks, Bücher und mehr...

* Transparenzhinweis: Für gekennzeichnete Links erhalten wir Provisionen im Rahmen eines Affiliate-Partnerprogramms. Das bedeutet keine Mehrkosten für Käufer, unterstützt uns aber bei der Finanzierung dieser Website.

Alle Preisangaben ohne Gewähr, Preise ggf. plus Porto & Versandkosten.

Preisstand: 28.02.2026 03:00 GMT+1 (Mehr Informationen)

Bestimmte Inhalte, die auf dieser Website angezeigt werden, stammen von Amazon. Diese Inhalte werden "wie besehen" bereitgestellt und können jederzeit geändert oder entfernt werden.

Links

Externe Websites

Wikipedia: Du sollst deine Frau ehren

Wikipedia: Du sollst deine Frau ehren Wikipedia: Du skal ære din hustru

Wikipedia: Du skal ære din hustru IMDb (Internet Movie Database)

IMDb (Internet Movie Database) Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes themoviedb

themoviedb

I InhaltsangabeB BilderA Audio/MusikV VideosF ForumN Blog/News

Kommentare, Erinnerungen und Forum

Ähnliche Titel

Meistgelesene TV-News

- Münster-"Tatort": Axel Prahl und Jan Josef Liefers feiern als Thiel & Boerne Jubiläum

- "Dahoam is Dahoam": ZDF-Station-Voice steigt in bayerischem Vorabenderfolg ein

- "Herbstresidenz - Ein Jahr danach": Fortsetzung zum preisgekrönten VOX-Format

- "Tatort": Abschied von Batic und Leitmayr mit Zweiteiler, Doku und den besten Folgen

- "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn: An diesem Tag starten die neuen Folgen

Neueste Meldungen

Quoten: "Let's Dance" feiert erfolgreiche Rückkehr, "heute-show" so stark wie lange nicht

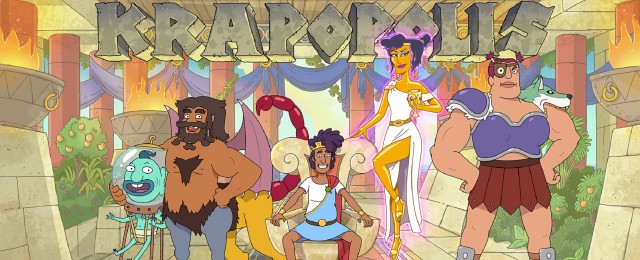

Quoten: "Let's Dance" feiert erfolgreiche Rückkehr, "heute-show" so stark wie lange nicht Deutschlandpremiere für "Krapopolis": Hier läuft der neue Animationserfolg

Deutschlandpremiere für "Krapopolis": Hier läuft der neue Animationserfolg "SOKO Köln": Stars aus "Letzte Spur Berlin" und "Zürich-Krimi" in Gastrollen

"SOKO Köln": Stars aus "Letzte Spur Berlin" und "Zürich-Krimi" in Gastrollen Disney+- und Hulu-Highlights im März: "Scrubs", "9-1-1 Notruf L.A." - und "Bettys Diagnose"!

Disney+- und Hulu-Highlights im März: "Scrubs", "9-1-1 Notruf L.A." - und "Bettys Diagnose"!

Die Vorschau - Unser neuer Podcast

Mario präsentiert die besten Serienstarts der kommenden Woche.

Newsletter

Abonniere unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter mit allen TV- und Streamingstarts der Woche.