Der Maler Gustav Klimt (1862-1918) wird als Superstar der Jahrhundertwendekunst vermarktet. Aber wer war er wirklich? Die Dokumentation geht den unbekannten Seiten des weltberühmten Genies nach. Sie zeigt, dass sich hinter der perfekten Fassade ein Künstler der revolutionären Geste, der Zerrissenheit, der Banalität verbirgt, ein nach Harmonie und Vertrautheit Suchender. "Klopfen zwecklos - wird nicht geöffnet" stand auf Klimts Ateliertür, nachdem der Staatsskandal um seine Fakultätsbilder für den Großen Festsaal der Wiener Universität losgebrochen war. Die vier Gemälde für die Decke der Aula der Universität Wien wurden 1894 an Gustav Klimt und an Franz Matsch in Auftrag gegeben. Sie sollten allegorisch die vier Fakultäten darstellen: die Philosophie, die Medizin, die Jurisprudenz und die Theologie. Als das erste Bild, die Philosophie, 1900 in der Wiener Secession gezeigt wurde, kam es zum Eklat zwischen den Auftraggebern und Klimt. Der Künstler zog sich daraufhin vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück. Gustav Klimt, der Schüler von Ferdinand Laufberger, hatte - wie eine Reihe anderer namhafter Künstlerkollegen - ein typisch österreichisches Schicksal zu erdulden. Aber über die Schmähung und Verhöhnung seines Werkes und die Anfeindungen seiner Person hinaus brauchte es fast ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode, bis erkannt wurde, dass Gustav Klimt weitaus mehr war als nur ein hochtalentierter Dekorationsmaler des Wiener Fin de Siècle. Herbert Eisenschenks Dokumentation zeigt Klimts Deckengemälde im Wiener Burgtheater und seine Zwickel- und Intercolumni-Bilder im Kunsthistorischen Museum aus nächster Nähe. Üblicherweise sind sie nur aus einer Distanz von 15 bis 20 Metern zu sehen, sind also im Detail praktisch unsichtbar - und damit geheimnisvoll - geblieben. Klimts Aktzeichnungen bilden einen weiteren Zugang zu seiner Innenwelt. Nur in Wien, dem Zentrum eines untergehenden Reiches, der Stadt von Sigmund Freud, Gustav Mahler und Arthur Schnitzler, konnte ein so polarisierendes Werk wie diese Zeichnungen und Porträts entstehen. Als Gustav Klimt 1862 in eine ärmliche Wiener Handwerkerfamilie geboren wurde, stand Europa am Beginn epochaler Veränderungen. Wien verkörperte zu dieser Zeit, wie keine andere europäische Stadt, das Leben einer behaglichen Gesellschaft, für die Kunst vor allem die Verwirklichung eines unschuldigen und harmlosen Traumes bedeutete. Der hochbegabte Maler Klimt begann seine künstlerische Karriere zunächst mit der Fertigung dieser harmlosen Kunst, machte sich aber später unter anderem als Mitbegründer der Sezessionisten einen Namen und leistete gegen die Kommerzialisierung der Kunst heftigen Widerstand. In seiner Dokumentation blickt Herbert Eisenschenk nicht nur hinter die schillernde historische Künstlerpersönlichkeit Gustav Klimts, sondern erforscht auch die verschlungenen Wege der heutigen Rezeption seiner einzigartigen Kunst.

(3sat)

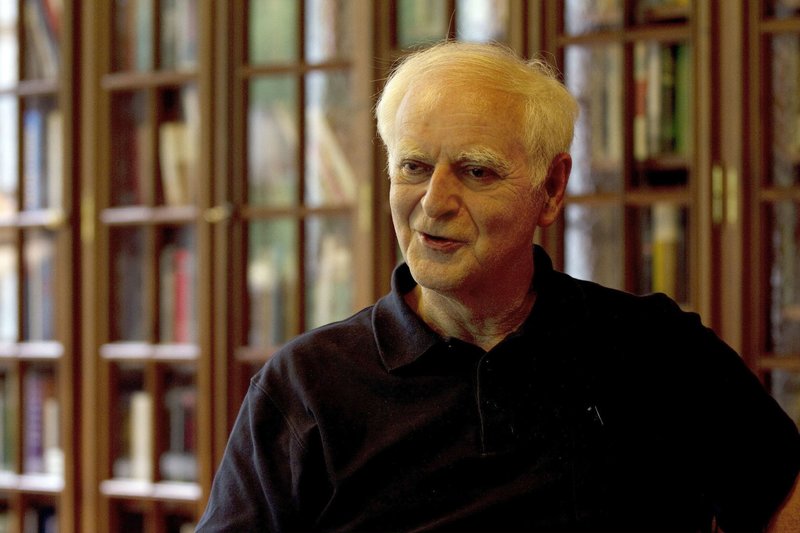

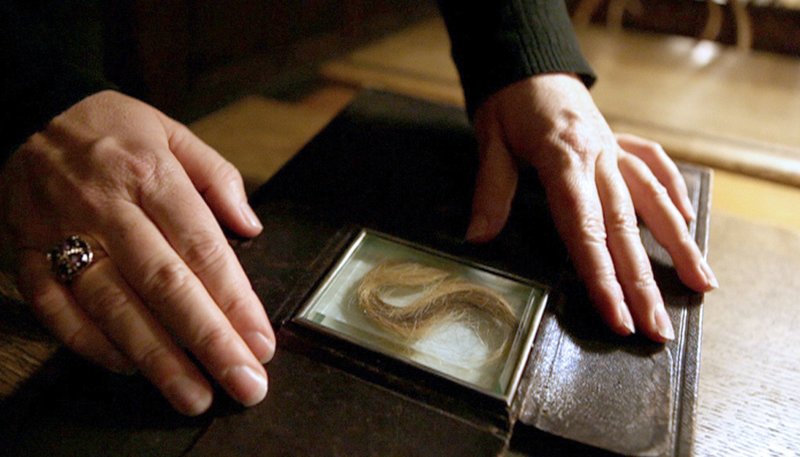

Marian Bisanz-Prakken lebt seit 35 Jahren in Wien. Sie ist Expertin für die Zeichnungen von Gustav Klimt und arbeitet in der Wiener Albertina. Ihre Kenntnis macht sie zur international gefragten Fachfrau für alle bedeutenden Auktionshäuser der Welt, für Galerien und Museen und für Privatsammler. Seit drei Jahrzehnten bestimmen Klimts Zeichnungen, insbesondere die Aktzeichnungen, die Porträts und die Entwürfe zu seinen Gemälden den Alltag der Niederländerin. Tobias G. Natter ist Österreicher und auf die Kunst um 1900 spezialisiert. Im Jahr 2012 erschien seine sehr umfassende Sammlung von Briefen und Postkarten "Klimt persönlich". Sie begleitet die Klimt-Ausstellung des Wiener Leopold-Museums. Natter ist ein international anerkannter Klimt-Spezialist. Er ist unter anderem für die Neue Galerie in New York tätig, in der die meisten Klimt-Gemälde außerhalb Österreichs ausgestellt sind, und Kurator von Ausstellungen zu Klimt, Schiele und der Wiener Kunst der Jahrhundertwende, unter anderen über "Klimt und die Frauen".

(3sat)

Daten

Länge: ca. 55 min.

| Deutsche TV-Premiere | Mi, 18.07.2012 (arte) |

| Originalsprache: | Deutsch |

Kostenlose Start- und Streambenachrichtigung:

Cast & Crew

![Johanna Susicky]()

![Friedrich Despalmes]()

![Anna Nowak]()

![Elisabeth Skokanitsch]()

![Karl Markovics]()

![Florentin Groll]()

- Regie: Herbert Eisenschenk

- Drehbuch: Herbert Eisenschenk

- Produktion: Stefanie Stöger, Bundesministerium für Unterricht

- Produktionsauftrag: ORF

- Produktionsfirma: ARTE, ORF

- Kamera: Helmut Wimmer

- Schnitt: Elke Groen

- Ton: Bruno Pisek, David Rubin